Die spinnen,

die Briten.

VON LUCIUS MALTZAN

So oft ist man dem Wort begegnet, man überhört schon seinen eigentümlichen Klang: Brexit. Vor nicht allzu Langem hätte man dahinter wohl einen finsteren Kobold aus einem keltischen Märchen vermutet: „Und bei Dämmerung kriecht der Brexit aus seiner Höhle, um Zwietracht zu säen und mit einem Fluch zu belegen, wer immer sich seiner bemächtigen will…“

Tatsächlich bezeichnet der Brexit den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union – so wollten es 52% der Wähler beim Referendum im Juni 2016.

Wer jedoch gehofft hatte, damit sei das leidige Thema fürs Erste vom Tisch, irrte gewaltig: Ganz Europa wurde Zeugin einer politischen Tragikomödie voller Volten und Intrigen, besetzt mit Narren, Marionetten, Volkstribunen, Scharlatanen und unzähligen tragischen Helden – ein Lehrstück über Macht, Demokratie und die Zwangsläufigkeit des Unheils.

Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte sich ein Land, weltweit geachtet für seinen Pragmatismus, seine Stabilität, auch seine verschrobene Störrigkeit, derart aufreiben in einem offenbar ziellosen Kampf um Identität und Geltung?

Dies ist die Geschichte des Brexit, wie er wirklich geschah: Erhaben, lächerlich, tragisch.

Vorzüglich abgeschieden

Es ist kein Zufall, dass sich diese zerstörerische Kraft ausgerechnet an der Frage der EU-Mitgliedschaft entlud: Das Verhältnis der Briten zu Europa war stets ein zwiespältiges. Die letzten Brände des Krieges waren kaum erloschen, da sinnierte Winston Churchill schon über die Vereinigten Staaten von Europa.

Winston Churchill war während des Zweiten Weltkriegs Premierminister Großbritanniens. Mit seiner unnachgiebigen Haltung gegenüber Hitler ebnete er dem siegreichen Kriegsbündnis der Alliierten (USA, Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien) den Weg. Seinen Nobelpreis erhielt er aber nicht für seine Verdienste um den Frieden, sondern für Literatur.

Der Haken: Großbritannien, versteht sich, sollte niemals Teil dieses supranationalen Staats sein und weiterhin als stolze Supermacht in ihrer splendid isolation (engl. „vorzügliche Abgeschiedenheit“) über ein weltumspannendes Empire walten.

Das British Empire war ein über Jahrhunderte wachsendes Weltreich, das der britischen Krone unterstand. Es umfasste unter anderem Indien, Australien, Kanada, Südafrika und Dutzende weitere Staaten auf allen Kontinenten. Mitte des 20. Jahrhunderts erstritten sich viele Kolonien die Unabhängigkeit. Großbritannien pflegt dennoch enge Verbindungen zu seinen ehemaligen Territorien und stellt mit Queen Elizabeth II. mancherorts noch immer das Staatsoberhaupt.

Und so zierten sich die Briten lange, den keimenden europäischen Organisationen beizutreten. Mit großer Skepsis beäugten sie die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) unter deutsch-französischer Führung und gründeten 1960 sogar mit einigen anderen Staaten ein Konkurrenzprojekt, die Freihandelszone EFTA. Da sich das kontinentale Modell mit seiner engeren politischen Zusammenarbeit aber rasch als überlegen erwies, drängten sie nur ein Jahr später in die EWG.

Doch hatten sie ihre Rechnung ohne den französischen Präsidenten Charles de Gaulle gemacht. Großbritannien, verkündete er öffentlich, habe eine ganz andere Wirtschaft und obendrein „sehr eigenwillige Gewohnheiten und Traditionen“. Ein Beitritt komme nicht infrage.

Ungeachtet dieser Demütigung wagten die Briten wenige Jahre später einen zweiten Versuch, und wieder schmetterte de Gaulle ab. Nicht zuletzt fürchtete er, dass Frankreich innerhalb Europas an Macht verlöre und die nördlichen Nachbarn dem jungen europäischen Projekt mit ihrer notorischen Querulanz im Wege stehen könnten.

Doch irgendwann waren auch de Gaulles Tage gezählt und der Weg für einen Beitritt frei. 1972 führte Edward Heath, ein glühender Europäer und ausgerechnet ein Tory, das Land in die EWG. Kurz darauf gelangte allerdings die Labour-Partei an die Macht, die in der europäischen Frage tief gespalten war. Einige linke Politiker, darunter auch der heutige Labour-Chef Jeremy Corbyn, fürchteten, dass ihre Insel von einem undemokratischen, neoliberalen Wirtschaftsprojekt vereinnahmt würde. Und da man sich nicht einigen konnte, verfiel man auf die fixe Idee, nachträglich ein Referendum über die Mitgliedschaft in der EWG abzuhalten.

Die ‚Torys’ sind die britischen Konservativen, ‚Labour‘ die Sozialdemokraten. Durch das englische Wahlrecht, demzufolge jeder Wahlkreis nur den Kandidaten mit den meisten Stimmen ins Parlament entsendet, hat sich praktisch ein Zwei-Parteien-System herausgebildet, in dem kleinere Parteien nur geringe Chancen haben. Daher bestimmen Torys und Labour das politische Geschehen Großbritanniens seit Jahrzehnten im Wechsel.

„The history book on the shelf is always repeating itself”, sang im selben Jahr eine bis dato unbekannte Popgruppe namens ABBA und gewann damit den Eurovision Song Contest. Die Wiederholung der Geschichte sollte jedoch zur Farce geraten.

Rule, Britannia – Cool Britannia

Mit einer großen Mehrheit von 67% votierten die Briten 1975 für eine Mitgliedschaft in der EWG. Ihr Einfluss in der Welt war geschwunden, die Wirtschaft stagnierte und es herrschte Sorge, den Anschluss zu verlieren – da versprach Europa neue Hoffnung.

Auch die neue Chefin der Torys, eine gewisse Margaret Thatcher, war damals auf der Seite der Proeuropäer. Sie sollte es später als ihren größten Fehler bezeichnen.

Margaret Thatcher war eine konservative Politikerin, von 1979 bis 1990 britische Premierministerin und zu ihrer Zeit eine äußerst ungewöhnliche Erscheinung in der britischen Politik: Sie stammte aus Nordengland, wuchs in einfachen Verhältnissen auf, studierte Chemie und wurde schließlich die erste gewählte Frau an der Spitze eines G7-Staates. Ihre marktliberalen und wertkonservativen Positionen polarisierten damals wie heute.

Wenig später hievte eine schwere Krise die neoliberale Hoffnungsträgerin Thatcher an die Macht. Sofort privatisierte und deregulierte sie, was das Zeug hielt, senkte Steuern und Staatsausgaben und wetterte gegen die Gewerkschaften. Weil all das ihrer Popularität zu Beginn nicht sonderlich zuträglich war, brach sie einen Krieg mit Argentinien um die Falklandinseln vom Zaun, einer kleinen Inselgruppe im Südatlantik. Das bescherte ihr die erste Wiederwahl und internationale Bekanntheit als ‚Eiserne Lady‘.

Diesem Ruf wurde sie auch europapolitisch gerecht: Nein zu europäischen Sozialstandards, nein zur Budgeterhöhung, nein zur Währungsunion. Thatcher avancierte zur konservativen Stilikone. Umso unverzeihlicher fanden es viele, dass die Proeuropäer in ihrer Partei sie 1990 nach elf Jahren Regierungszeit zu Fall brachten. Heute bedeutet dieser Moment nach Ansicht vieler Europaskeptiker das Ende der britischen Unnachgiebigkeit in Fragen der Souveränität.

Ihr konservativer Nachfolger John Major unterzeichnete bereitwillig den Vertrag von Maastricht, der die europäische Wirtschaftsgemeinschaft zur föderalen politischen Union machte. Freizügigkeit für alle EU-Bürger, ein starkes europäisches Parlament, ein neuer Name – kurzum: ein Albtraum für jeden anständigen Europaskeptiker.

Die folgenden Regierungen, ob sozialdemokratisch oder konservativ, beschritten diesen Weg munter weiter. Zwar behielten die Briten ihre eigene Währung, wurden nicht Teil des Schengen-Raums, der die Grenzkontrollen auf dem Kontinent abschaffte, und zahlten weiterhin viel weniger als andere ins EU-Budget ein. Dem Vertrag von Lissabon und allen weiteren Neuerungen stimmten sie aber leidenschaftslos zu.

Auf einmal kamen die meisten Gesetze aus Brüssel und wurden vom altehrwürdigen britischen Parlament stapelweise abgenickt, der Europäische Gerichtshof stümperte in vermeintlich nationalen Belangen herum und aus Osteuropa kamen jährlich etwa hunderttausend Neuankömmlinge auf die Insel. Gleichzeitig zog die Industrie ab, was besonders Nordengland traf, während der Dienstleistungssektor und der Immobilienmarkt in London boomten.

Und dann kam die Finanzkrise 2008. Die Regierung kürzte aufgrund der hohen Staatsverschuldung die Ausgaben für Schulen, Polizei, sozialen Wohnungsbau und sogar für das Heiligtum des britischen Sozialstaats, das Gesundheitssystem NHS. Die Verschuldung der Haushalte stieg, die Reallöhne fielen und haben sich seitdem kaum erholt. Das Produktivitätswachstum ist seit zehn Jahren das schwächste unter allen großen westlichen Volkswirtschaften, die regionale Ungleichheit erreichte für europäische Verhältnisse beispiellose Dimensionen.

Im vergangenen Jahr entsandten die Vereinten Nationen den Sonderbotschafter für extreme Armut nach Großbritannien, der in einem niederschmetternden Report von der deprimierenden Perspektivlosigkeit in den ehemaligen Industriehochburgen, den verarmten Kleinstädten und den trostlosen Dörfern im ganzen Land berichtete. Die britische Regierung hat inzwischen eine Ministerin für Einsamkeit und eine weitere für Suizidprävention ernannt.

Eine idiotensichere Wette

Es begab sich aber zu der Zeit, da das Land brachlag, dass ein charismatischer Jungspund Hoffnung verbreiten wollte: David Cameron, Absolvent der Privatschule Eton, die schon vor ihm 18 Premierminister hervorgebracht hatte, und der Universität Oxford, was praktisch eine Voraussetzung für das höchste Amt im Staate ist.

Mit viel Verve und debattierklubgestählter Rhetorik stellte er sich an die Spitze einer Koalition mit den deutlich kleineren Liberaldemokraten. Doch die großspurigen Versprechungen von Umschwung und politischer Zeitenwende erwiesen sich als unhaltbar. Bald war die neuartige Koalition zerrüttet, beinahe wären ihnen die Schotten in einem Unabhängigkeitsreferendum über Bord gegangen, und zu allem Überfluss saß den Konservativen auch noch eine neue politische Kraft im Nacken: die UK Independence Party, kurz Ukip – ein buntes Sammelbecken für alle, die rechts von den Torys standen und die EU ablehnten, angeführt von Nigel Farage, einem ehemaligen Banker, der sich im Europaparlament einen Ruf als unflätiger Krawallmacher erarbeitet hatte. Bei den letzten Europawahlen 2014 wurde sie, wenn auch bei geringer Wahlbeteiligung, mit 27% stärkste Partei in Großbritannien.

Es begann der Siegeszug der kleinen europaskeptischen Sekte bei den Torys, die jahrelang einen zermürbenden Guerillakrieg gegen die europafreundliche Parteilinie gefochten hatte und sich nun vom Volk bestätigt sah. Unter großem Druck aus den eigenen Reihen eröffnete Cameron seinem Volk, dass es sich auf ein Referendum über die britische EU-Mitgliedschaft freuen dürfe, sollte er die nächste Wahl gewinnen. Das nahezu idiotensichere Kalkül: Erstens rechte Wähler wieder an die Torys binden und die nächste Wahl gewinnen. Zweitens der EU unter Androhung eines möglichen Austritts verbesserte Bedingungen für die Briten abringen. Drittens das Referendum gewinnen, die aufsässigen Europaskeptiker zum Schweigen bringen und derart gestärkt ein paar Amtszeiten weiterregieren. What could possibly go wrong?

Well…

Everything. Mit einer überraschend komfortablen Mehrheit gewannen die Torys die Unterhauswahlen 2015 und setzten eilfertig ein Referendum für den darauffolgenden Sommer an. Cameron, der für einen Verbleib in der EU werben wollte, musste die EU allerdings noch von den neuen Sonderregelungen für Großbritannien überzeugen, die er vorsorglich schon in seinem Wahlprogramm versprochen hatte. Er forderte mehr Einfluss für das britische Parlament, die Erlaubnis zur Kürzung der Sozialleistungen für Einwanderer aus der EU und eine Garantie, dass Großbritannien nicht an allen Projekten der EU teilhaben müsse. Er bekam ein paar wohlwollende Absichtserklärungen, kleinere Zugeständnisse beim Umgang mit Mitbürgern aus dem europäischen Ausland und viele warme Worte für sein Referendum. Damit war die erste Option, Remain, mehr oder weniger eindeutigen Inhalts: Verbleib in der EU unter minimal veränderten Bedingungen.

Die andere Seite, der Austritt aus der EU, musste sich mit den Niederungen des Machbaren von Beginn an weniger befassen. Leave wurde zur Projektionsfläche für alle erdenklichen Utopien: Großbritannien als ultraliberale Speerspitze der Globalisierung; Großbritannien als protektionistische Insel der Selbstgenügsamen; Großbritannien als nationale Volksbastion oder als weltoffener Schmelztiegel der Kulturen; als sozialistischer Wohlfahrtsstaat alter Schule oder als dereguliertes Investorenparadies. Alles schien möglich – nur nicht auf einmal.

Hand und Fuß mögen diesen Vorschlägen gefehlt haben, bald hatten sie immerhin einen Kopf: den strubbeligen Blondschopf von Boris Johnson. Der Abkömmling einer britischen Politikerfamilie, der mit Cameron von der Schule, der Universität und den inneren Zirkeln der britischen Aristokratie bekannt war, hatte sich nach dem Studium als Kolumnist verdingt und mit seinen gewitzten Glossen bis zum Bürgermeister von London emporgeschrieben. Dass er Cameron sein Amt neidete und schon als Kind „Weltkönig“ werden wollte, machte er nie zum Geheimnis. Im März 2016, drei Monate vor dem Referendum, hatte Johnson immer noch nicht Stellung bezogen. Der Daily Telegraph, seine konservative Stammzeitung, forderte einen Gastbeitrag an. Johnson schrieb deren zunächst zwei, den einen für Remain, den anderen für Leave. Er zögerte – und schickte den Leave-Artikel an die Redaktion.

Bild: norbet1 via flickr

Wahlkampf und Anarchie

Die Kampagne für den Austritt erfuhr einen ungeahnten Schub. Hinter der populären Bezugsfigur Johnson formierte sich eine Querfront-Koalition aus bürgerlich-konservativen Anhängern nationaler Souveränität, linken Globalisierungsskeptikern, imperialen Nostalgikern, schrillen Kapitalismusaposteln und Rechtsradikalen. Sie formulierten durchaus plausible Argumente: Einige sorgten sich um die Entscheidungshoheit des traditionsreichen britischen Parlaments und fürchteten eine rapide Entwicklung der EU zu einem Superstaat; andere verlangten nach Kontrolle über die Einwanderung aus anderen EU-Mitgliedstaaten; wieder andere trugen Bedenken gegen die europäischen Standards bei Rechts-, Arbeits- und Umweltschutz oder die Flut von EU-Regulierungen allgemein.

All diese ehrbaren Anliegen wurden jedoch rasch von klangvolleren Versprechen übertönt: 350 Millionen zusätzliche Pfund wöchentlich für das Gesundheitssystem! Mehr Demokratie! Billigere Lebensmittel! Schluss mit der Zuwanderung! Take back control!

Blass und verzagt mutete dagegen die Remain-Kampagne an. Tenor: Der Europäische Binnenmarkt sei Großbritanniens wichtiger Handelspartner, es drohe ein konjunktureller Abschwung oder gar eine Rezession; die Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe seien in Gefahr; die Vorzüge der Mitgliedschaft wögen die Nettozahlungen an die EU mehr als auf; gerade die ärmeren Regionen profitierten von den EU-Kohäsionsfonds und den Strukturfördergeldern; die britische Wirtschaft sei auf Einwanderung angewiesen; man würde sich auf der geopolitischen Bühne selbst schwächen. Bald hatte sich die Kampagne ob ihrer unablässigen Kassandrarufe den Namen Project Fear eingehandelt. Insbesondere die oppositionelle Labour-Partei warb mit sträflicher Lustlosigkeit für den Verbleib und selbst die wichtigsten Fürsprecher wurden nicht müde, in jedem dritten Satz zu versichern, auch sie hielten die EU für fehlerhaft und reformbedürftig.

Auch im medialen Wahlkampf behielt Leave die Oberhand. Unermüdlich tourten Farage, Johnson und andere Galionsfiguren der Kampagne durch sämtliche Rundfunkanstalten und verbreiteten die frohe Kunde von der bevorstehenden nationalen Erlösung. Viel geschickter nutzten sie die latente Sehnsucht nach Aufbruch und Veränderung und stilisierten das Referendum zur Entscheidungsschlacht zwischen einer politischen, kulturellen, finanziellen Elite und den anständigen Bürgern, an deren Seite sie, die Brexiteers, zu kämpfen vorgaben.

Als der Wahltag näher rückte, sahen die Prognosen das Lager der EU-Befürworter immer noch eine Nasenlänge voraus. Die Zahl der Unentschiedenen war allerdings enorm. Die Brexit-Kampagne flutete die sozialen Netzwerke ein letztes Mal mit zielgenauen Werbebotschaften, ein ranghoher Konservativer erklärte, die Leute hätten jetzt genug von Expertenmeinungen, und in Nordengland erstach ein selbsterklärter Unabhängigkeitskämpfer auf offener Straße eine proeuropäische Abgeordnete. Das Land war im Begriff, die folgenschwerste Entscheidung seiner jüngeren Geschichte zu treffen.

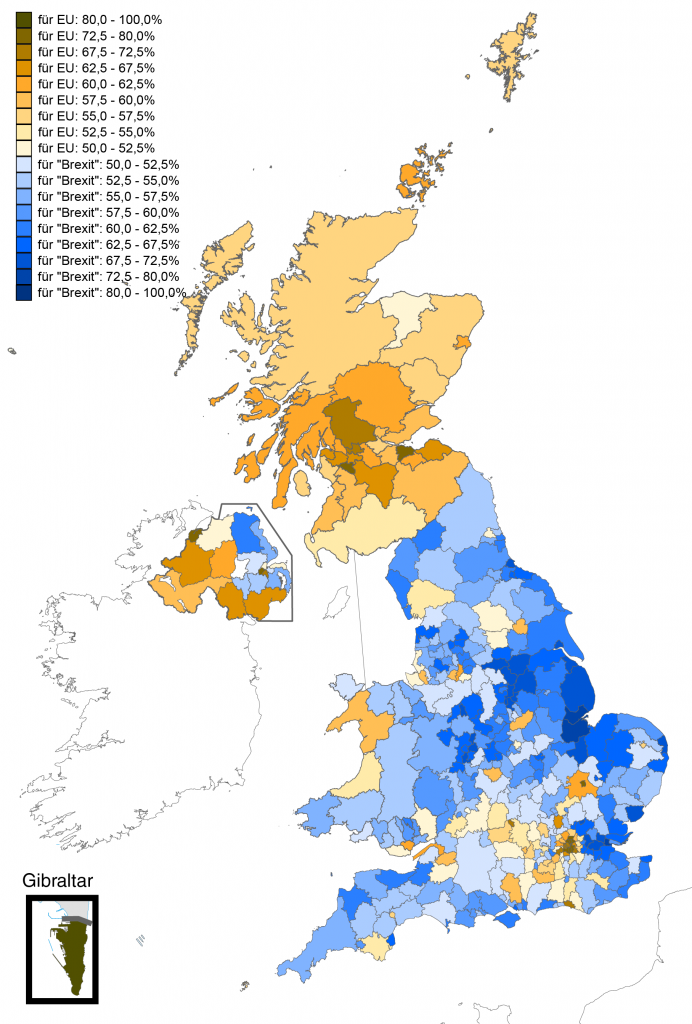

Der Ausgang ist bekannt. Vielleicht lag es am strömenden Regen, dass 35% der jungen Wähler den Urnen am 23. Juni 2016 fernblieben. Über 80% der 20-Jährigen wollten in der EU verbleiben, doch mit steigendem Alter nahmen auch die Wahlbeteiligung und der Stimmenanteil für Leave zu.Dieser Tag offenbarte aber nicht nur eine Kluft zwischen den Generationen: Die ärmeren und ländlichen Regionen in England und Wales entschieden sich für Leave, urbane Gegenden für Remain. Schottland, das dem Königreich auch aus Angst um seine EU-Mitgliedschaft zwei Jahre zuvor erhalten geblieben war, wollte der EU mit überwältigender Mehrheit treu bleiben. In Nordirland stimmten die Protestanten für den Austritt, die Katholiken dagegen. Hochschulabsolventen gegen Nichtakademiker, Wähler mit Migrationshintergrund gegen solche ohne – die Liste ließe sich schier endlos fortsetzen. Mit seismographischer Genauigkeit dokumentierte das Referendum all die gesellschaftlichen Gräben und Verwerfungen, die sich über die Jahrzehnte unter einem Mantel des Schweigens aufgetan hatten und das Land nun mit beispielloser Heftigkeit erschütterten.

Lasst die Spiele beginnen

Am Morgen danach herrschte Fassungslosigkeit auf beiden Seiten. Mehrmals hatte Nigel Farage zuvor die Niederlage der Leave-Kampagne eingeräumt, was einigen Londoner Investmentfirmen mit Verbindungen zu Farage übrigens über Nacht neunstellige Gewinne durch Wetten auf einen tiefen Absturz des Pfund bescherte. Nun rief er vor dem Parlament die britische Unabhängigkeit aus. Verdatterte Parteienvertreter beider Lager rangen nach immer neuen Ausflüchten, um den weiteren Lauf der Dinge nicht vorhersagen zu müssen.

„That didn’t work, did it?“, scherzte David Cameron, als er am Vormittag sein Arbeitszimmer betrat, wo ihn seine Berater schon erwarteten. Kurz darauf wagte er sich aus der Tür des unscheinbaren Reihenhäuschens 10 Downing Street, das Amts- und Wohnsitz der britischen Premierminister ist. In einer farblosen Rede verkündete er seinen Rückzug, wandte sich um, verschwand durch die Tür und ward seitdem nicht mehr gesehen.

Im Hauptquartier der Leave-Kampagne verfolgte man Camerons Rückzug nicht ohne Mitleid. Johnson hatte gerade das politische Lebenswerk seines Jugendfreundes zugrunde gerichtet, während der zweite Rädelsführer der Brexiteers, Michael Gove, Camerons engster Gefährte in der Politik und ein langjähriger Familienfreund war. Die beiden haben seither kein Wort mehr gewechselt. Hektisch bastelten Johnson und Gove eine Siegesrede zusammen, zogen sich zurück und machten die nächste Regierung unter sich aus. Der Plan: Johnson wird Premierminister, Gove Schatzkanzler, ein paar verlässliche Gewährsleute besetzen die anderen Positionen.

Zwei Tage darauf fuhr Johnson auf seinen Landsitz, um an einem Benefiz-Cricket-Match teilzunehmen. Johnsons ostentative Leichtfertigkeit verärgerte Gove ein wenig, und so besuchte er Johnson tags darauf, um bei einem Barbecue über das weitere Vorgehen zu beraten. Es wurde spät, der Wein floss in rauen Mengen, ein Streit brach aus und Gove reiste frustriert wieder ab. Noch in selbiger Nacht fasste Gove den Entschluss, seinem Kameraden Johnson in den Rücken zu fallen. Wenige Stunden vor Nominierungsschluss reichte er seine eigene Kandidatur ein.

Leider nur hatte keiner der beiden im Alleingang eine Chance, eine Mehrheit der konservativen Abgeordneten auf sich zu vereinigen – die beiden Hauptverantwortlichen für den Brexit hatten sich gegenseitig eliminiert. Und so blieb nur eine Kandidatin übrig: Theresa May, die unscheinbare, etwas hölzerne Innenministerin.

Remainer in office

Doch May trug eine schwere Bürde: Sie war eine Remainerin und damit von Vornherein des Verrats am Referendum verdächtig. Um das Vertrauen der Gegenseite zu gewinnen, musste sie eine besonders puristische Auslegung des Resultats propagieren. Manch ein Brexiteer konnte sein Glück wahrscheinlich kaum fassen: Austritt aus dem Binnenmarkt, Ende der Personenfreizügigkeit, Austritt aus der Zollunion, vollständiger Rückzug aus dem Europäischen Gerichtshof, Stopp aller Beitragszahlungen, zügige Verhandlungen und Vieles mehr.

Rückblickend wird gerne übersehen, dass all dies im Frühsommer 2016 keineswegs als ausgemacht galt. Theresa Mays vielleicht größter Fehler war es, die Deutungshoheit über die Entscheidung des britischen Volkes willfährig an die Fanatiker in ihrer Partei abzutreten. Die Teilhabe an der Zollunion zum Beispiel war vor dem Referendum ein kaum beachtetes Thema, heute gilt sie als Sakrileg. Seit ihrem Amtsantritt kennt die Debatte nur noch zwei Seiten: den bedingungslosen Brexit oder Verrat am Volk.

Ein zweites Narrativ wäre damals ebenso denkbar gewesen: Großbritannien muss aus der EU austreten, doch der äußerst knappe Ausgang liefert kein Mandat für einen Brexit in Reinform. Stattdessen sollte sich das Land behutsam und schrittweise aus den Institutionen herauslösen, um das Gros beider Lager zu versöhnen. In einer idealen Welt hätte wohl ein überparteiliches Gremium diesen Balanceakt gesteuert. Theresa May jedoch konnte und wollte diesen Weg nicht beschreiten. In forschen Reden zog sie die folgenschweren roten Linien, die sie drei Jahre später in eine Sackgasse manövriert haben.

Brexit means breakfast

Das erste dieser sakrosankten Prinzipien: der Austritt aus dem Binnenmarkt, der die vier Grundfreiheiten von Personen, Dienstleistungen, Waren und Kapital beinhaltet. Die vollständige Kontrolle über die Einwanderung zurückzuerlangen war schließlich ein Kernziel des ganzen Unterfangens. Da die EU allerdings unbeirrbar darauf beharrte, dass die vier Grundfreiheiten nicht teilbar seien, musste May dafür eine dicke Kröte schlucken: Britische Dienstleistungen, die 80% der Wirtschaftsleistung und fast 50% der Exporte ausmachen, können nicht mehr frei in ihren mit Abstand wichtigsten Exportmarkt, die EU, verkehren. Versicherungen, Reisegesellschaften, Banken, Werbeagenturen – sie alle dürfen ihre Dienste nicht mehr ohne Weiteres im europäischen Ausland feilbieten.

Der zweite unverrückbare Grundsatz: der Austritt aus der Zollunion. Das bedeutet, dass Großbritannien keine europäischen Zölle mehr auf Einfuhren aus Drittstaaten erhebt, was wiederum die Voraussetzung für eigene Freihandelsabkommen ist. Als Mitglied der EU steckten die Briten in über 40 solcher Abkommen. Nach dem Referendum bekamen sie bei ihren zaghaften Versuchen, einen Ersatz für diese Deals zu beschaffen, die Fährnisse eines unabhängigen Handelsregimes zu spüren: Erst neun dieser Deals wurden neu aufgelegt, wobei die Färöer-Inseln und Papua-Neuguinea sehr wohl mitgezählt sind. Große Handelspartner wie die Vereinigten Staaten und Japan dagegen wollten Lebensmittelstandards, Privatisierungsrecht und Umweltschutz lockern, die USA forderten sogar ein Vetorecht für britische Abkommen mit Drittstaaten. Es wurde auf einmal sehr still um die Souveränitätsapostel und Freihandelspropheten.

Drittens: keine unterschiedlichen Gesetze, geschweige denn eine Grenze, innerhalb des Vereinigten Königreichs. Selbsterklärend – welche Regierung wäre schließlich bereit, ihren Staat aufzuspalten?

Das Vereinigte Königreich (United Kingdom) besteht aus England, Wales, Schottland und Nordirland. Im allgemeinen Sprachgebrauch, so auch hier, wird es mit Großbritannien gleichgesetzt, was theoretisch allerdings Nordirland ausschließt.

Und viertens sollte unter keinen Umständen eine Grenze zwischen Irland und Nordirland entstehen. Das hat eine Vorgeschichte: Im 17. Jahrhundert kolonisierten protestantische Engländer den Norden des katholischen Irland, um es der britischen Krone gefügig zu machen. Es folgten Jahrhunderte der wiederkehrenden Scharmützel, Aufstände und Kriege. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Irland von einer Kartoffelfäule getroffen. Die britische Regierung ließ zu, dass über eine Million Iren von Hunger und Siechtum dahingerafft wurden und unzählige mehr auswanderten. Noch heute hat Irland zwei Millionen Einwohner weniger als 1840. Anfang des 20. Jahrhunderts teilte sich die Insel: Nordirland sollte weiter dem Vereinigten Königreich angehören, während der Süden als Republik Irland einen eigenen Staat gründete. In Nordirland brach alsbald ein Bürgerkrieg zwischen der irisch-katholischen Minderheit und den Protestanten aus, der über die Jahrzehnte tausende Todesopfer forderte und mit unbeirrbarem britischen Understatement The Troubles, „die Schwierigkeiten“, getauft wurde. Erst das Karfreitagsabkommen von 1998 legte den Konflikt vorübergehend bei.

Das Karfreitagsabkommen wurde 1998 zwischen der britischen und der irischen Regierung geschlossen. Nachdem Nordirland und Irland es in landesweiten Referenden mit großer Mehrheit angenommen hatten, sicherte es bislang zuverlässig den Frieden auf der Insel.

Doch es wird gemeinhin unterschätzt, wie fragil dieser Frieden und wie tiefsitzend der gegenseitige Hass ist. In nahezu jeder Familie gibt es jemanden, der der Gewalt der jeweils anderen Seite zum Opfer gefallen ist. Man sagt, der erste Grenzposten zwischen Nordirland und Irland würde sofort erschossen.

Bild: Wikimedia Commons

Aufmerksame Lesende werden das unlösbare Trilemma schon ausgemacht haben: Wenn die Briten und die EU zukünftig ihre Gesetze, ihre Zölle und die Zuwanderung unabhängig voneinander regeln, muss unweigerlich irgendwo eine Grenze zwischen ihnen entstehen. Diese Grenze soll aber nicht innerhalb des Vereinigten Königreichs verlaufen, und sie darf ebenso wenig an der britischen Außengrenze zu Irland errichtet werden. Das ist ein Problem.

Zum Glück hielt man sich in Westminster von Beginn an wenig mit derlei obskurem Räsonnieren auf. Wenn Zollkontrollen nicht ohnehin bald von revolutionären Technologien obsolet gemacht würden, könnte man ja einfach beide Augen an der neuen Außengrenze zudrücken. Brexit heißt Brexit.

Feind hört mit

In Brüssel ist man zu diesem Zeitpunkt schon drei Schritte weiter. In akribischen Strategiepapieren sondieren hohe Beamte unter der Leitung des Franzosen Michel Barnier, eines idealtypischen Brüsseler Bürokraten, die Ausgangslage.

Eine Verhandlung wird maßgeblich davon bestimmt, wie sehr beide Seiten ihre Rückfalloptionen fürchten müssen. Und die EU hatte gute Gründe zur Annahme, dass ein sogenannter No deal-Brexit, also ein Ausscheiden der Briten ohne Vereinbarung, die Gegenseite deutlich schwerer träfe: Knapp die Hälfte der britischen Exporte gehen in die EU, andersherum sind es nur 8% – von den Dutzenden EU-Abkommen mit Drittländern ganz zu schweigen. Flugverkehr, Geheimdienste, Fischerei, Pharmazie, Passkontrollen und zahlreiche weitere Bereiche stünden schlagartig unter rein britischer Kontrolle, worauf sich die Insel völlig unzureichend vorbereitete. Und nicht zuletzt stand der labilen britischen Regierung ein geeinter Block aus 27 Staaten gegenüber, deren Verhandlungsposition nicht ständig von den eigenen Leuten torpediert wurde. Die EU mag sich in inneren Angelegenheiten noch so uneins sein – wenn sie mit Außenstehenden verhandelt, schließen sich die Reihen.

In großer Selbstgewissheit stellte sie daher eine Forderung, die den Hergang der weiteren Verhandlungen vorwegnahm: Zuerst sollte ausschließlich über die Bedingungen des Austritts verhandelt werden. Das umfasste die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und vice versa, die vereinbarten britischen Zahlungen aus dem letzten EU-Finanzrahmen, eine Vereinbarung für eine offene Grenze in Irland und eine etwaige Übergangsperiode für die nachfolgenden Verhandlungen. Kurzum: Alles, was die EU von den Briten forderte. Erst wenn dieser Teil in trockenen Tüchern wäre, sollte es um die zukünftige Partnerschaft, also alle britischen Anliegen, gehen. Ein diplomatischer power move. Die britische Regierung willigte widerstrebend ein.

Und die EU ging weiter. Das Europäische Parlament und mehrere Staatschefs ermunterten Großbritannien, rasch ein offizielles Austrittsgesuch zu stellen. Auch auf das Drängen der ungeduldigen Brexiteers in den eigenen Reihen hin ging May diesen zweiten, verhängnisvollen Schritt. Denn der formale Antrag löste automatisch einen Zeitzünder aus. Stichtag: 29. März 2019. Tick, tock.

„Kein Deal ist besser als ein schlechter Deal“, erzählte May gebetsmühlenartig. Die EU hat es stets für einen Bluff gehalten.

Stark und stabil

Im allgemeinen Getöse der Nebensächlichkeiten nahm die britische Öffentlichkeit kaum Notiz von diesen Entwicklungen. Die Brexiteers waren immer noch ganz beseelt vor Glück, Mays Beliebtheitswerte erreichten sagenhafte Höhen und ihr Beraterstab wurde übermütig. Während der Osterferien 2017 redeten ihre Vertrauten der Premierministerin ein, sie solle unerwartete Neuwahlen ausrufen, um ihre dürftige Mehrheit im Parlament auszubauen und souverän durchregieren zu können.

Doch hatten sie die Rechnung ohne die sozialdemokratische Opposition, die Labour-Partei, gemacht. Die hatte zwar auch keinerlei Strategie für den Brexit, aber dafür ein ausgesprochen linkes Wahlprogramm, mit dem sie die Massen gegen die vermeintlich rücksichtslose Sparpolitik der Regierung mobilisierte. Neben der unerfahrenen Wahlkämpferin May wirkte sogar Labour-Chef Jeremy Corbyn, ein zauseliger Sozialist alter Schule, auf einmal wie ein unfreiwilliger Heilsbringer.

In einer dramatischen Wahlnacht verloren die Torys ihre Mehrheit. Der einzige infrage kommende Koalitionspartner – man könnte es sich nicht besser ausdenken: die erzkonservative protestantische Splitterpartei Democratic Unionist Party (DUP) aus Nordirland, die jede Annäherung an die katholischen Iren strikt ablehnt. Mays politisches Überleben lag von nun an in den Händen eines versprengten Häufleins greiser Bürgerkriegsveteranen.

Etwas lädiert von diesem Schuss ins Knie nahm May die offiziellen Verhandlungen mit der EU auf. Ihre Position war jedoch derart geschwächt, dass sie der Reihe nach praktisch allen Brüsseler Forderungen nachgeben musste: Großbritannien wird die im letzten EU-Budget versprochenen 39 Milliarden Pfund abgelten; beide Seiten garantieren die Rechte ihrer Staatsbürger im Ausland; nach Ratifizierung der Vereinbarung wird eine mehrjährige Übergansperiode in Kraft treten, die Großbritannien zeitweilig im Europäischen Wirtschaftsraum hält. Es war ohnehin kein Geheimnis, dass die zweite Phase der Verhandlungen, die die zukünftigen Beziehungen regeln sollte, unmöglich in den zwei Jahren bis zum Austritt abzuschließen wäre.

Und schließlich war da noch der ominöse Backstop: Damit es unter keinen Umständen zu einer harten Grenze mit Irland käme, sollte ganz Großbritannien in der Zollunion und Nordirland zusätzlich im Binnenmarkt verbleiben, bis eine Vereinbarung über alles Weitere erreicht ist. Ein Affront für jeden gestandenen Brexiteer: Feindliche Kontrolle über britisches Territorium, und das stolze Königreich könnte sich nicht einmal auf eigenen Wunsch hin aus dem Vertrag zurückziehen! Tatsächlich wäre diese Klausel außerdem ein ausgezeichnetes Druckmittel der EU für die nächste Verhandlungsphase: Geben die Briten in irgendeinem Punkt nicht nach – sei es bei Fischfangquoten, der Bankenaufsicht oder der Zusammenarbeit der Geheimdienste –, können sie ohne Zustimmung der EU nicht vollständig aus Zollunion und Binnenmarkt heraus, sondern bleiben im Backstop stecken, bis sie es sich anders überlegen.

Im November 2018 war es schließlich so weit: Die britische Regierung nahm das Austrittsabkommen inklusive Backstop an. Eine äußerst luftige politische Erklärung über die Zielsetzungen der nächsten Verhandlungsphase lag bei, die zumindest für den Warenverkehr eine enge Bindung an die EU vorsah. Theoretisch hätten sich damit sowohl Remainer als auch Leaver zähneknirschend zufrieden geben können. Theoretisch.

Order and Division

Die Realität war aber längst eine andere. Das politische System der Insel, über ganze Epochen gewachsen und gefestigt, hielt der Belastung kaum mehr stand: Über vierzig Minister hatte May in ihrer kurzen Amtszeit verloren, die Parteiendisziplin bröckelte und die Mehrheitsverhältnisse in der Bevölkerung bildete das Unterhaus ohnehin nicht mehr ab.

Mindestens ein Drittel der Bevölkerung hatte die Sperenzchen mittlerweile satt: Leave means leave – nur noch raus, irgendwie, ohne Rücksicht auf Verluste. Ikone der Bewegung wurde Jacob Rees-Mogg, ein aristokratischer Wiedergänger aus dem 19. Jahrhundert mit dem Äußeren eines bebrillten Zahnstochers im Zweireiher. Seinen Bildungsweg teilte er sich natürlich mit Cameron und Johnson, war jedoch eher Überzeugungstäter denn Hasardeur und verbarg seine politische Radikalität geschickt hinter seiner unerschütterlichen Contenance und einer völlig outrierten Intonation. Wenn er in hochtrabenden Sermonen über den Verrat der Regierung am Volk referierte, flogen ihm die Herzen der Brexiteers nur so zu.

Auf der anderen Seite gewann die Kampagne für ein zweites Referendum, People’s Vote genannt, rasch an Zulauf. Hunderttausende zogen mehrmals durch die Londoner Innenstadt, um eine zweite, finale Abstimmung über den verhandelten Austritt zu erwirken. Selbst die chronisch unschlüssige Labour-Partei rang sich irgendwann dazu durch, ein zweites Referendum als mögliche Option anzuerkennen. Andererseits brachten es die Sozialdemokraten auch fertig, sich in ihrem Parteiprogramm gleichzeitig für den Brexit und gegen den Verlust der Privilegien der EU-Mitgliedschaft auszusprechen.

Und so stand Theresa May, die es immer allen recht machen wollte, auf einmal ohne Verbündete da. Mit Müh und Not überlebte sie Misstrauensvoten ihrer eigenen Partei und des Parlaments. Für ihr politisches Vermächtnis gab es aber schon damals keine Hoffnung mehr.

Bild: UK Parliament via flickr

Clear the lobby

Am Abend der Abstimmung über Mays Deal mit der EU haben sich Tausende auf der Wiese vor dem Parlament versammelt, dessen neogotischer Prunk von einem Baugerüst verhüllt ist. Die People’s Vote-Kampagne überträgt auf gewaltigen Bildschirmen das Geschehen im Inneren in Echtzeit. Rundherum haben sich mehrere Rudel eiserner Brexiteers zusammengerottet. Um das begrünte Karree kreisen zwei Doppeldeckerbusse, einer für und einer gegen den Brexit. Immer, wenn einer der beiden hinter der Bühne entlangfährt, johlen seine Fans. Dämmerung kehrt ein, während sich die Parteichefs vor den überfüllten Parlamentsrängen einen letzten Schlagabtausch liefern. Aus den Lautsprechern dröhnt das Blöken der Abgeordneten. Die Abstimmung beginnt, die Menge wird unruhig. „Sexuelle Minderheiten gegen den Brexit!“, brüllt ein Aktivist von der Bühne. „Trump, Trump, Trump“, schallt es von der anderen Straßenseite zurück. Angespannte Stille, als die Ansager im Parlament vortreten. 202 Ja-Stimmen. Ein gespenstisches Raunen. 432 Nein-Stimmen. Im allgemeinen Jubelsturm geht unter, wer auf welcher Seite steht.

Wieder und wieder legte Theresa May ihren Deal danach dem Parlament vor, damit Großbritannien die EU wie geplant am 29. März verlassen könne. Wieder und wieder schmetterte es ab. Als sie ihren eigenen Rückzug an einen Sieg bei der Abstimmung knüpfte, wurden immerhin Boris Johnson und seine Gefolgsleute schwach, doch der harte Kern ihrer innerparteilichen Feinde blieb standhaft. Auch alle anderen Varianten des Brexit oder seiner Verhinderung scheiterten samt und sonders im Parlament. Wer den harten Brexit wollte, lehnte jede andere Option ab. Wer den Binnenmarkt guthieß, stimmte gegen die Zollunion. Wer sich ein zweites Referendum wünschte, verhinderte den weichen Brexit. Nach Jahren der gegenseitigen Unterstellungen und Bezichtigungen konnte sich niemand mehr die Blöße des Kompromisses geben.

Geschlagen reiste Theresa May nach Brüssel und bat um einen Aufschub, den ihr die genervten europäischen Staatschefs nicht ohne Widerwillen gewährten. Zum ersten Mal ist jetzt ein überparteilicher Dialog in Gang gekommen. Aber die Torys und auch Labour werden bei der Europawahl massiv an Stimmen einbüßen und sich danach neu ausrichten müssen. Bis Halloween 2019 bleibt Zeit für eine Einigung. Gelingt sie, ist der Weg frei für die zweite, deutlich langwierigere Phase der Verhandlungen.

Stásis

Ob und wie der Brexit eines Tages geschieht, ist ungewiss, aber zweitrangig. Gewiss ist nur, dass sich das Land noch viele Jahre lang in erbitterten Auseinandersetzungen über sein Verhältnis zu Europa ergehen wird.

Die eigentliche Tragödie ist indes eine andere: Der Brexit hat die Menschen schlecht gemacht. Sie sind reizbar geworden, träge und misstrauisch. Brexiteer und Remainer sind in der Politik wie zweite Vornamen. In vielen Familien ist das B-Wort tabu. Im ständigen Wunsch, dass die Affäre ein Ende nehme, verharren die Menschen wie betäubt an Ort und Stelle und zehren sich in zermürbenden Stellungskriegen auf. Und unter dem hektischen Treiben lauert ein stummer Groll.

„An all diesem ist aber die aus Eigennutz und Ehrgeiz entspringende Herrschsucht schuld. Daher auch der leidenschaftliche Eifer, wenn der Parteienstreit begann. Denn die Parteiführer gebrauchten beiderseits wohlklingende Worte und kämpften hier für die politische Gleichberechtigung des Volkes und dort für die maßvolle Herrschaft der Geeigneten; in Wahrheit aber machten sie das Gemeinwesen, dem sie zu dienen vorgaben, zu ihrem Kampfpreise.“

Von wem stammen diese prophetischen Zeilen? Es ist der griechische Schriftsteller Thukydides, der den Bürgerkrieg in einer antiken griechischen Stadt beschreibt. Er fährt fort:

Thukydides war ein griechischer Geschichtsschreiber und Feldherr im 5. Jahrhundert vor Christus. Mit großer Sorgfalt dokumentierte er die Geschehnisse rund um den 27 Jahre währenden Peloponnesischen Krieg zwischen Athen und Sparta, der die gesamte hellenische Welt in politisches Chaos stürzte. Er prägte damit die moderne Geschichtsschreibung.

„Und indem sie auf jede erdenkliche Art übereinander zu siegen trachteten, wagten sie das Entsetzlichste und trieben ihre Verfolgungen immer weiter und weiter. Sie waren jederzeit bereit, ihre augenblickliche Streitlust zu befriedigen. Der neutrale Rest der Bürgerschaft aber wurde entweder, weil er nicht mitkämpfte, oder, weil man ihm das Durchkommen missgönnte, zugrunde gerichtet.“

Stásis nannten die alten Griechen diesen Zustand. Stásis ist „Aufstand“ und „Stillstand“ in einem; alles gesellschaftliche Leben ist durchdrungen vom Widerstreit der opponierenden Lager; und während sich politisch nichts mehr bewegt, herrscht an der Oberfläche ein unaufhörliches Geifern, Keifen und Keilen. Alle sind des Kampfes müde und verteidigen sich doch mit umso größerem Eifer.

Der Brexit ist ein Trauma, das das Land noch lange nicht verwinden wird. Längst sind das maßvolle Abwägen, jede Erkenntnis, alles Urteilen der eigenen unverrückbaren Grundhaltung unterworfen. Die Sachfrage dient indes nur noch als Brennspiegel für eine tief empfundene Feindseligkeit. Einen versöhnlichen Ausweg gibt es längst nicht mehr.

Vielleicht kann nur noch Humor die Bitterkeit besiegen. Bei Monty Python gibt es eine wunderbare Szene: Zwei Männer in Militäruniform führen einen skurrilen Tanz voreinander auf und schlagen sich ohne erkennbaren Grund abwechselnd Fische ins Gesicht. Hoffentlich können sie eines Tages selbst darüber lachen.

Monty Python ist war eine britische Komikergruppe, die in den 70er-Jahren mit kurzen Fernsehsketchen berühmt wurde und einen bizarren Humor pflegte. Viel Spaß die nächsten Stunden auf YouTube.