„Es geht um

eure Zukunft!“

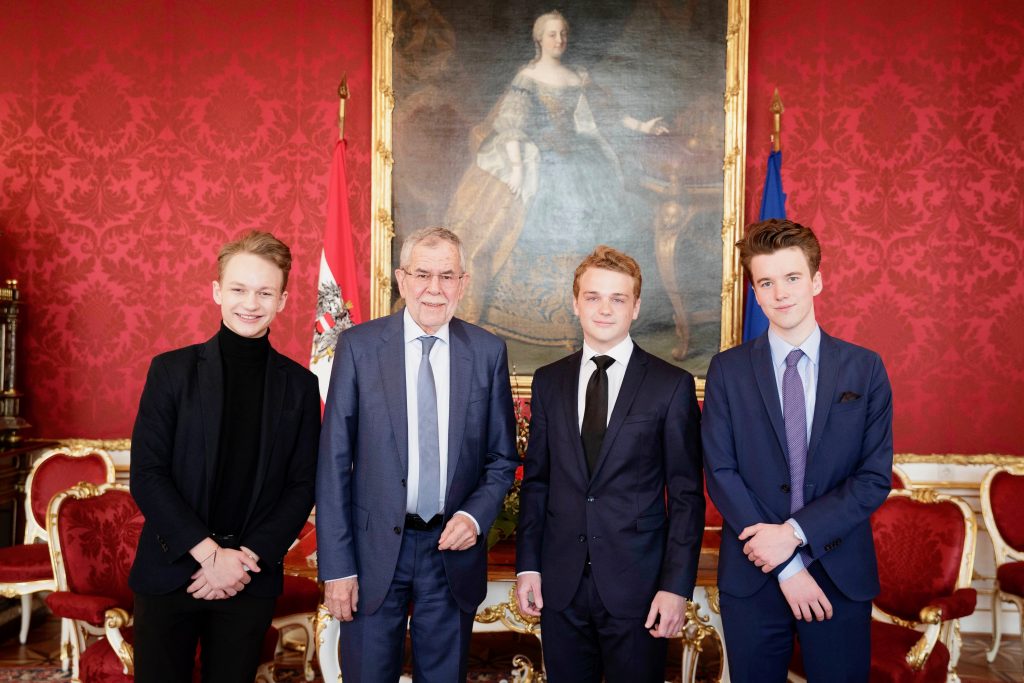

VON LUCIUS MALTZAN, SIMON NEHRER & MAX SCHACHERMAYER

Herr Bundespräsident, wie geht es Europa heute?

Angesichts des Brexits und der kommenden Europawahlen hat es schon ruhigere Zeiten gegeben. Aber es geht uns ganz gut.

Wie stellen Sie sich die Union in 30 Jahren vor?

Wenn man die Kritik des Kommissionspräsidenten, Jean-Claude Juncker, ernst nimmt, die EU verfüge über zu wenig Weltpolitik-Fähigkeit, dann muss man daraus seine Konsequenzen ziehen. Er meint damit, die Union entscheidet in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik oft zu langsam oder gar nicht und wird durch nationale Interessen in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkt.

Neulich war Milos Zeman bei mir zu Gast, der Präsident der Tschechischen Republik. Zufällig ergab es sich, dass wir in der Pressekonferenz auf die Zukunft der Union zu sprechen kamen. Zeman war der Ansicht, wir sollten erstens die Rechte des Europäischen Parlaments durch ein Initiativrecht stärken. Da bin ich einverstanden. Zweitens meinte Zeman, wir bräuchten eine europäische Regierung. Auch da bin ich einverstanden. Drittens, der Europäische Rat solle diese europäische Regierung werden und die Kommission in ihren Rechten beschränkt werden. Da sage ich: bloß nicht! Ganz im Gegenteil. Wenn schon, dann sollte die Kommission diese europäische Regierung sein.

“Genau das nationale Interesse verlangt ja, dass wir Souveränität in Brüssel bündeln, damit wir unsere Interessen auf der Weltbühne gemeinsam vertreten können. Das gilt für jeden europäischen Staat, selbst Deutschland.”

Woher rührt Ihre Kritik am Europäischen Rat?

Ich frage mich oft, was es hieße, wenn wir die Struktur der europäischen Institutionen auf die österreichische Ebene übertragen. Wir hätten eine Unter- und eine Oberregierung. Die Unterregierung wäre die Österreichische Kommission, die sich aus neun Mitgliedern zusammensetzen würde. Jedes Bundesland würde ein Mitglied entsenden – gute oder weniger gute Leute, wie eben auf europäischer Ebene auch. Die Oberregierung wäre der Österreichische Rat. Dieser bestünde auch aus neun Mitgliedern, den neun Landeshauptleuten. Gehen wir einmal davon aus, dass alle neun Mitglieder am österreichischen Gesamtwohl interessiert sind. Trotzdem: Wo und wann wird deren politisches Überleben gesichert? Bei den Landtagswahlen in Tirol, in Vorarlberg, in Wien. Jedes Jahr findet so eine Wahl statt. Jedes Jahr kämpfte ein Mitglied des Österreichischen Rats um sein politisches Überleben. Das soll eine sinnvolle politische Struktur sein?

Die 16 deutschen Ministerpräsidenten entsprechen den neun österreichischen Landeshauptleuten.

Die europäischen Institutionen haben sich eben erst mit der Zeit entwickelt. Sie wurden nie in einem Gründungsakt durchdacht und waren ursprünglich nur für sechs Mitgliedstaaten geschaffen. Helmut Schmidt hat einst bemängelt, die Weiterentwicklung der EU-Institutionen hätte nicht mit der Aufnahme neuer Mitglieder Schritt gehalten. Teilen Sie diese Kritik?

Im Nachhinein: ja. Nur wollte man zum Beispiel durch die Osterweiterung nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die von der Vorherrschaft Moskaus befreiten osteuropäischen Staaten möglichst rasch integrieren. Im Nachhinein ist leicht reden, wir hätten vorher oder gleichzeitig die Strukturen verändern sollen. Das Problem ist aber deswegen nicht verschwunden. Wir reden heute von der Aufnahme der sechs Westbalkanstaaten. Einige stehen vor Verhandlungen, einige verhandeln schon. Aber was ist mit den Hausaufgaben der jetzigen Mitgliedstaaten? Wollen wir wirklich sechs zusätzliche Kommissare haben? Ich bin sehr für die Aufnahme aller Westbalkanstaaten, so sie denn die Aufnahmebedingungen erfüllen. Aber wir brauchen auch eine Veränderung der jetzigen politischen Struktur der Union.

Hatten Sie bezüglich des österreichischen EU-Beitritts Bedenken?

Vor der Volksabstimmung 1994 war ich viel unterwegs, um für ein Ja zu werben. Aber Mitte der 80er-Jahre war ich noch nicht überzeugt gewesen, dass der EU-Beitritt wirtschaftlich unbedingt notwendig sei. Interessanterweise hat mich ein Gespräch mit unserem damaligen Finanzminister, dem Sozialdemokraten Ferdinand Lacina, überzeugt. Ich habe zu ihm gesagt: Diese Prognosen, um wie viel dann das Bruttoinlandsprodukt stiege, wenn wir Teil des Binnenmarktes würden – dieser Unterschied liege ja im Bereich des statistischen Fehlers. Er hat gesagt: ja, vielleicht. Aber anders werden wir die verkrusteten Strukturen in Österreich nie aufbrechen! Gemeint hat er das Zuckerkartell, das Zinsenkartell und so weiter und so fort. Von einer Überzeugung vom Wettbewerb waren wir in Österreich weit entfernt. Das hat er als Sozialdemokrat gesagt, weil er wusste, was sich ändern müsste. Und er wusste, dass sich das nur ändert, wenn wir diesem äußeren Druck ausgesetzt würden. Er hat recht behalten.

Ist die EU nur ein Wirtschaftsprojekt?

Die EU ermöglicht uns Europäerinnen und Europäern vor allem, in Frieden und Freiheit und unseren European way of life zu leben. Wir haben uns aber vielleicht zu lange über den gemeinsamen Binnenmarkt und die gemeinsame Währung identifiziert. Um sich mit einem transnationalen Gebilde zu identifizieren, braucht es mehr. Auch mehr als diese Kopfargumente, die ich genannt habe. Da brauchen wir etwas, das ins Herz geht.

“Manche Politiker wollen mit Angstmache und einfachen Botschaften Wählerstimmen maximieren. Den Wählern selbst mache ich keinen Vorwurf. Jeder von uns hat etwas Besseres zu tun, als jeden Tag fünf internationale Zeitungen zu lesen.”

In ganz Europa finden Bewegungen Zulauf, die den Nationalstaat einer europäischen supranationalen Einheit vorziehen. Dem begegnen manche Politiker mit dem Aufruf zu vertiefter europäischer Integration. Wieso sollte vertiefte Integration die Antwort auf zu viel Integration sein?

Moment. (lacht) Ich bin nicht der Ansicht, dass die Integration schon zu tief ist. Ich bin der Ansicht, dass die Integration zumindest in manchen Politikbereichen noch nicht weit genug fortgeschritten ist. Frau Mogherini, die Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik, bemüht sich redlich. Aber wie schwierig ist es, 28 Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame außenpolitische Linie zu bringen? Wir sind nicht nur von Freunden umzingelt. Wir haben die Vereinigten Staaten jahrzehntelang für den besten Freund Westeuropas gehalten. Können wir heute wirklich darauf vertrauen, dass Trump in der Europäischen Union einen Verbündeten sieht? Können wir wirklich darauf vertrauen, dass Putin nicht die Union von innen schwächen will? Ich unterstelle damit nichts Böses, sondern ich versetze mich in seine Situation. Natürlich ist es für einen großen Nachbarstaat leichter, mit jedem EU-Mitgliedstaat einzeln zu verhandeln als mit der Union, die derzeit 500 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner vertritt. China wird demnächst die größte Wirtschaftsmacht der Welt sein. Die werden eigene Interessen haben. Und wir? Haben wir die Zeit, jahrelang unter 28 oder vielleicht 27 Mitgliedstaaten auszudiskutieren, ob wir eine gemeinsame Außenpolitik haben wollen, und wenn ja, welche?

Wie erklären Sie sich dann den Zulauf zu Bewegungen, die den Nationalstaat predigen?

Manchen Politikern mangelt es an historischem Bewusstsein. Bei anderen steckt, glaube ich, einfach eiskaltes Kalkül dahinter. Sie wollen mit Angstmache und einfachen Botschaften Wählerstimmen maximieren. Den Wählern selbst mache ich keinen Vorwurf. Jeder von uns hat etwas Besseres zu tun, als jeden Tag fünf internationale Zeitungen zu lesen. Aber Nigel Farage, Marine Le Pen – wissen die, wovon sie reden? Glauben sie im Ernst, nationale Souveränität eines europäischen Kleinstaats sei etwas, das dem nationalen Interesse entspricht? Genau das nationale Interesse verlangt ja, dass wir Souveränität in Brüssel bündeln, damit wir unsere Interessen auf der Weltbühne gemeinsam vertreten können. Das gilt für jeden europäischen Staat, selbst Deutschland. Wenn Trump sagt „America first“, dann muss man das mittlerweile ziemlich wörtlich nehmen. Die Amerikaner haben aber immer noch das größte Sozialprodukt der Welt. Sie sind nach wie vor die größte Militärmacht der Welt. Wenn ich jetzt sage: „Austria first!“ – genau, Sie lächeln. Wer ist fähig, gegen Google, Microsoft, Amazon, you name it, Maßnahmen gegen den Missbrauch von Marktmacht einzuleiten? Österreich alleine? Na sicher nicht. Deutschland alleine? Es gibt eine einzige Institution in Europa, die das kann. Das ist die Europäische Kommission.

“Es sind nach wie vor die Nationalstaaten, die die Basis der Europäischen Union bilden. Das wird auch bis auf Weiteres so bleiben.”

Ist der Nationalstaat ein Auslaufmodell?

Nein. Ich bin Tiroler. Bin ich für die Auflösung Tirols? Nein. Da gibt es tief sitzende Bindungen und Heimatgefühle, die man ernst nehmen soll und muss. Abgesehen davon sind es nach wie vor die Nationalstaaten, die die Basis der Europäischen Union bilden. Das wird auch bis auf Weiteres so bleiben. Die Union ist ein supranationales politisches und rechtliches Konstrukt. Schlicht aus dem Grund, dass wir nicht nur von Freunden umzingelt sind, sollte ihre Handlungsfähigkeit erhöht werden.

Welche Geschichte ist besser erfunden: Jene der EU oder jene des Nationalstaats?

Ich sehe da keinen Widerspruch. Ich sage immer: Ich bin Kaunertaler, Tiroler, Österreicher und Europäer. Eine meiner Nichten hat die britische und österreichische Staatsbürgerschaft. Sie lebt und arbeitet in Hamburg. Verheiratet ist sie mit einem Spanier. Sie haben zwei Kinder. Jedes dieser Kinder könnte vier Staatsbürgerschaften haben. Diese Art von europäischer Identität nimmt unter jungen Menschen rasant zu. Man heiratet über die Grenze. Man spricht mehrere Sprachen. Europäische Identität kann man sehen, wenn man nur hier auf den Wiener Heldenplatz hinausschaut.

Sie sprachen von geopolitischen Herausforderungen: die unberechenbaren Vereinigten Staaten, das expandierende China, das expansionistische Russland, die demografische Entwicklung in Afrika. Es scheint, als wäre Europa die letzte Bastion liberaler Werte. Macht es da nicht Angst, dass sich Europa gegenwärtig nicht selbst verteidigen könnte?

Es stimmt, die gemeinsame europäische Verteidigung gehört auf die Tagesordnung.

Und es stimmt auch, dass wir – ohne es ausreichend wahrzunehmen – vergleichsweise in einem Paradies leben. Nirgendwo sonst gibt es ein solches Ausmaß an Rechtsstaatlichkeit, an Minderheitenschutz, an Grund- und Freiheitsrechten, an Freiheit zur Meinungsäußerung.

Ist die österreichische Neutralität, eine historische Kompromisslösung, in Stein gemeißelt? Wäre es im Interesse Österreichs und Europas, sie zugunsten einer vertieften Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen aufzugeben?

Wir nehmen an NATO-Übungen teil. Wir sind an zahlreichen Auslandseinsätzen beteiligt, nicht selten gemeinsam mit Militäreinheiten der NATO-Staaten. Das funktioniert ganz gut. Die Neutralität besagt ja, dass Österreich erstens keinem militärischen Bündnis, wie der NATO, beitritt, zweitens die Errichtung militärischer Stützpunkte auf seinem Staatsgebiet nicht zulässt und drittens an keinem Krieg teilnimmt. Wir sind mit der Neutralität außenpolitisch gut gefahren.

“Man erwartet sich von Deutschland eine Vorreiterrolle. Gleichzeitig schauen alle mit Argusaugen, wenn diese Vorreiterrolle zu offensichtlich ausgespielt wird.”

Soll das in Zukunft so bleiben?

Die Neutralität gibt man nicht leichtfertig auf. Wie Sie schon angedeutet haben, ist sie nicht vom Himmel gefallen. Sie ist als Einheit mit dem Staatsvertrag von 1955 zu sehen. Der Staatsvertrag hat Österreich die vollkommene Unabhängigkeit beschert – mit einer Einschränkung, wenn man die Neutralität als Einschränkung sehen möchte. Heute kann man sich das nicht mehr vorstellen. Aber damals war Österreich von sowjetischen und anderen Truppen besetzt. Erst durch den Staatsvertrag und die Erklärung der Neutralität wurde die Besatzung beendet.

Deutschland wird oft die Rolle des Stabilitätsankers in der Union zugeschrieben. Profitiert Deutschland auch auf Kosten anderer? Setzt es seine Interessen zu forsch durch?

Deutschland ist in keiner einfachen Situation. Es ist das größte und mit Abstand wirtschaftlich stärkste Mitgliedsland. Deutschland hat de facto Vetorechte in der Europäischen Union. Teilweise sogar de jure,wie im Europäischen Stabilitätsmechanismus. Man erwartet sich von Deutschland eine Vorreiterrolle. Gleichzeitig schauen alle mit Argusaugen, wenn diese Vorreiterrolle zu offensichtlich ausgespielt wird. Man erwartet sich viel diplomatisches Taktgefühl. Auf wirtschaftlichem Gebiet bin ich in den letzten zehn Jahren nicht sehr zufrieden gewesen. Insbesondere der ehemalige Finanzminister Wolfgang Schäuble hat eine Linie gefahren, die mir nicht gefallen hat.

Sie haben sich öffentlich für den Euro ausgesprochen. Persönlich hatten Sie aber Bedenken. Haben sich diese Bedenken bewahrheitet?

Für Österreich nicht. Aus dem schlichten Grund, dass eine Währungsunion für Österreich nichts Neues war. Wir haben schon 20 Jahre zuvor mit der D-Mark de facto eine Währungsunion gehabt. Das Einzige, das sich für uns verändert hat, war die Telefonnummer in Frankfurt. (lacht) Andere Länder, zum Beispiel Italien, haben nicht berücksichtigt, was es heißt, in einer gemeinsamen Währungsunion zu sein.

Frankfurt ist Sitz der Europäischen Zentralbank.

Muss sich Europa in eine Transferunion verwandeln, um Stabilität und Fairness in der Eurozone zu gewährleisten?

Ich sage hier ungerne einfach Ja. Man muss zuvor klar beschreiben, was eine Transferunion konkret hieße. Der Anreiz, eine „vernünftige“ Budgetpolitik zu treiben, muss erhalten bleiben. Es kann nicht sein, dass wir blind für alle haften.

Unsere Generation erwarten große Herausforderungen: die Klimakrise, die Geopolitik, die Ungleichheit. Erfordern diese Fragen Radikalität, ob ihrer Dringlichkeit, oder Mäßigung, ob ihrer Brisanz?

Bei der Klimakrise sehe ich hier keinen Widerspruch. Wir sind die letzte Generation, die noch versuchen kann, die Klimakrise durch entsprechende Maßnahmen in den Griff zu kriegen. Gleichzeitig sind wir die erste Generation, die sie in Einzelfällen schon hautnah erlebt. Wenn nicht die junge Generation Maßnahmen fordert, wer dann? Ich werde das Schlimmste nicht mehr erleben. Sie schon.

“Alle Daten, die ich kenne, zeigen, dass die Brexit-Abstimmung im Vereinigten Königreich anders hätte ausgehen können, hätten junge Wähler ihr Abstimmungsrecht wahrgenommen. Offenbar haben sie zu wenig erkannt, dass es um ihre Zukunft geht.”

Sie waren Professor für Volkswirtschaft, Bundessprecher der Grünen, sind jetzt seit gut zwei Jahren Bundespräsident. Wie hat sich Ihre Perspektive auf Europa mit der Zeit verändert?

Wenn ich an meine Zeit als Professor zurückdenke, war Europa für mich an der Uni in erster Linie eine sehr technische Angelegenheit. Jeder Staat hat vor Einführung der Währungsunion Budgetdefizite unterschiedlich berechnet. Das heißt, sie wurden zwar immer ausgewiesen, waren aber in keiner Weise vergleichbar. Mit Einführung der Währungsunion musste eine Vergleichsbasis her, sonst hätten die Maastricht-Kriterien wenig Sinn gehabt. Ob diese Kriterien sinnvoll sind, ist eine andere Frage. Hier wurde klargestellt, worüber wir überhaupt reden. Das war zugegebenermaßen sehr technisch, aber auch wichtig.

Im Parlament kam einmal ein Stoß Papier auf den Tisch. Die soundsovielte Mehrwertsteuer-Vereinfachungsrichtlinie, in der die Besteuerung jedes denkbaren Produkts festgelegt wurde. Die Mehrwertsteuer zu regeln ist natürlich dringend notwendig bei Produkten, die international gehandelt werden. Aber sie wurde auch zum Beispiel für Kindergärten festgelegt. Seit wann konkurriert der Kindergarten in Wien mit dem in Lissabon? Der konkurriert nicht einmal mit dem in Bratislava. Das war beispielsweise eine vollkommen überflüssige Fleißaufgabe im Bereich des Binnenmarkts und ein Beispiel dafür, dass man den Binnenmarkt auch übertreiben kann.

Als Bundespräsident ist meine Perspektive natürlich eine andere, allein durch den Kontakt mit anderen Staatsoberhäuptern. Für meinen ersten Besuch nach meiner Angelobung reiste ich zum Europäischen Parlament, zur Europäischen Kommission und zum Europäischen Rat. Die Union steht klar an vorderster Stelle aller Kontakte.

Wir stehen kurz vor der Europawahl. Junge Leute haben immer viel zu tun. Die EU wurschtelt irgendwo in Bilbao, Belgrad, Brüssel – oder wie das hieß – herum. Warum sollten junge Menschen gerade bei dieser Wahl ihre Stimme abgeben?

Alle Daten, die ich kenne, zeigen, dass die Brexit-Abstimmung im Vereinigten Königreich anders hätte ausgehen können, hätten junge Wähler ihr Abstimmungsrecht wahrgenommen. Offenbar haben sie zu wenig erkannt, dass es um ihre Zukunft geht. Ich bin 75 Jahre alt. Es geht um eure Zukunft! Wenn man sich nur die Vorteile der Union vor Augen hält, wie beispielsweise die freie Wahl des Arbeitsplatzes auf dem gesamten Kontinent. Das ist nicht selbstverständlich! Als ich in Westberlin gearbeitet habe, habe ich noch eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitsgenehmigung gebraucht. Dass ich sie erhalten habe, war Gnade – kein Recht. Das macht einen riesigen Unterschied.

Ich wünschte, ich hätte einen Satz, eine Formel, um jungen Menschen aufzuzeigen, dass es um ihre Interessen geht. Haben Sie einen?

Beim letzten Mal war unser Leitspruch: „Wähl was G’scheits!“

Na bitte!